今期薮の歩き納め、城山周回

アーカイブ:今市鹿沼の山達

投稿日:2009年04月19日 22:01

宇都宮市内もすっかり葉桜となってしまったが、ツツジも咲き始めて彩りの絶えぬ本格的な春の訪れが感じられるようになってきた。昨秋から歩き始めた里山の薮フィールドも、最近は春の兆しが感じられる。草花や昆虫、小動物。そこは本来の主役達の場所にこれから還って行くのである。

今シーズンの薮山歩き納めとして選んだのは、今市の大沢にある城山である。城山は板橋城跡として今市では知られた場所だが、以前は比較的寂れていて暗い雰囲気があった。だが、昨年山頂に東屋を設置するなどして大幅に整備されたようである。登山道もしっかりとした道標のあるルートが北側と東側にそれぞれ付けられており、ハイキングコースとして充分に楽しむことが出来るので、家族連れなどで訪れるの良いだろう。

さて、それではそのような整備された山が何故今回の薮歩き納めの対象になったかというと、実は正式ルートの無い城山の南側尾根を端から歩き、さらには山頂から派生する尾根を辿り、東にある384mP(石ざき山)を目指して周回をするというのが今回の狙いである。城山の整備された山頂は"昼飯"を食べるためのレストポイント設定だ。

いつもより遅めに自宅を出発し、先日登った観音寺山の脇を車で通り過ぎてさらに西走する。板橋地区に入ると、大沢駅方面に向けて北に延びる道があるのでこれを行くと板橋トンネルがあるが、このトンネルの手前に最近城山への東登山口の真新しい道標が設置されている。脇に入って車2台程度のスペースへ駐めた。

此処から直接城山を目指すことも出来るが、今回は尾根の南端から周回をする為、一旦車道を使って移動をすることになる。先ず初めは田畑の間に挟まれた長閑な砂利道を歩く。先日の大平山のような初夏の陽気と違って今日は幾らか涼しい。

車でここまで来る道すがら、あちこちの田んぼに満々と引かれた水面(みなも)を見てきたが、春の忙しい時期を迎えているようで農家の方の姿が目につく。目的の取り付きポイント脇でも農作業中の人が居た。集落の中の何気ない場所だけに、少し後ろめたい気持と恥ずかしさも手伝って一気に取り付きエイヤと尾根によじり登る。息が切れた。

|

|

|

||

| 駐車地からのんびり南下 | ここから取り付く | 尾根に出た |

尾根に出ればすぐに280.1mPへ到着。標点と「栃木の山紀行」さんの"火の用心プレート"あり。

一旦高度を下げて次の小ピークでまた下げて、いずれも鞍部(という程では無いが)は周辺の田畑と殆ど標高が変わらないので、ここまでは小さな丘を乗り越えてきたような趣である。薮は多少あるが、山を歩いているというよりは近所の草むらを散歩しているような感じのほうが強い。

2つめのピークを越してからは徐々に高度を稼いでいくが、道形は全くといって良いほど無い。時折古い作業道が交錯するが、尾根を意識した道筋は無く、踏んだ雰囲気もかなり希薄である。下の写真のように何処もこんな感じだが、単調な地形に助けられ、多少曖昧な状況でも落ち着いて角度を変えると(自分の立ち位置をずらして)尾根は実によく見えるという事を実感する事が出来た。

|

|

|

||

| 280.1mP |

|

|

|

||

359mPを越える頃になると、尾根も痩せてきてだいぶ明瞭になる。暫くすると天狗岩に到達した。

天狗岩には立派な案内板と説明文が掲示されており、どうやら山頂からここまでが整備済みハイキングルートらしい。説明文には、この先(南側)は地元の人の案内無しに入らないほうが良いとされていた。然りである。

この天狗岩を通過するとすぐ畳石へ、そして東からの登山道を合わせて一登りすると山頂へ到着である。

|

|

|

||

| 天狗岩 | 畳石 |

山頂の真新しい東屋で食事をしていると、先ほど畳石付近で対向した女性ハイカー3人組が賑やかに戻ってきた。ご婦人方も東屋で弁当を広げ、孫の話などに花が咲く。あまり賑やかなのは得意ではないが、往路の孤独なルートを歩いたせいか心地よい賑やかさである。

山頂の眺めは、以前から良好だった南東側に加え、西側も木が切られて大分すっきりした。何本か切り残しているのは防風か何かの為であろうが、ちょっと中途半端で残念な気もする。

|

|

|

||

| 下板橋からの道と合わせる | 立派なあずまやが出来た山頂 | 南東の眺め |

南東側はこれから向かう384mPの石ざき山と、その後ろに控える先日登った観音寺山。右に目を転じると鞍掛山から古賀志山の連なり、更に右を眺めればこれまた先日歩いた岩崎の峰々も見渡す事が出来る。まさに今期の薮山をおさらいするような眺望である。

|

|

|

||

| これから向かう石ざき山 | 古賀志山 | 岩崎の無名峰群 |

西側は、鶏鳴山からぐるりと今市の市街地までを望むことが出来る。遠く日光の山並みは、春霞の向こうに閉ざされており残念である。やはり冬場の晴れ渡った日にもう一度登ってみたいところだ。

|

|

|

||

| 鶏鳴山 | 今市市街 |

昼食休憩を終えて再スタート。駒乗り馬場まではハイキングコースの階段を降りる。本当にこんな急峻な所まで馬で上がって来れたのかどうかは疑わしいが、いにしえの馬は強靱な足腰を有していたのか。それを捌く乗り手も相当な強者だ。

此処から先は、山頂より派生している尾根に乗らなければならない。奥の方の木を見ると一定の勾配で先端が下がっていく箇所がある。上を見るとやはり山頂付近の薮から降りてきているので間違いなく目的の尾根であろう。ハイキングコースを外れ、慎重にトラバースしながら高度を下げて尾根に合流した。

乗った尾根は既に若芽が支配しつつある領域で、来る者を拒まんとする意志さえ感じられる。とにかくここは我慢で尾根キープである。GPSも地図も頻繁に出して自位置の把握に細心の注意を払いながら進む。特徴的な地形の変化を見たら直ちに地図と照合をした。見通しの利かない薮はこのようにナーバスにならざるを得ないが、目的通りに歩けた時の達成感はあまりあるものがある。

|

|

|

||

| 駒乗り馬場 | 駒乗り馬場より尾根筋へ |

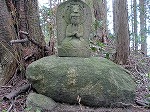

板橋トンネル直前のエリアは殊の外薮も濃く、一部複雑な地形にも翻弄されながが苦戦を強いられる。トンネルの真上の古道を見て一安心するが、向かい側のそびえるような山腹を越えて進んでいくと、山中に寂しく佇む古仏があった。穏やかな表情のこの石仏の辺りは、かつて人々の往来があったのだろうか。

|

|

|

||

| 名前を付けたくなる巨石 | 山中に佇む石仏 |

その石仏を後にして368mPを通り過ぎると、古い社に覆われたもう一体の石仏があった。付近には特に登路も見られないが、やはり古道に往来が有った頃にはお参りする人もいたのだろか。今は山仕事の人のみぞ知る秘やかな場所となっている。

地図では一見複雑そうに見えたが、思惑的中と言おうか、思った程の難しさも無くととうとう384mP(石ざき山)へ到着することが出来た。

山頂は全く眺望無し。SHCカワスミさんの青い山名板と「栃木の山紀行」さんの"火の用心プレート"があるのみだ。ルート捜しにいささか気疲れもしてきたので、荷を降ろして小休止である。携帯が通じるので家内に足跡メールを入れる。

|

|

|

||

| こちらは社に | 振り返れば城山 | 石ざき山頂上 |

山頂からは一旦同じ道を戻り、途中から西へ向かう尾根へ乗り換える。赤テープや岩に描かれたペンキの類は今日は一つも見なかったが、唯一尾根の分岐点に一つだけ淡いピンクのリボンが付けられていた。

西の尾根もまた薮が濃くなり薄くなりと連続するが、明るい雰囲気で思わず足取りも軽くなる。灌木に混ざり、ミツバツツジがはっとするような鮮やかさで咲いていた。

|

|

|

||

| 今日唯一の赤リボン | 西の尾根は明るい |

最後の小広いピークから里へあと一息の下りだが、偵察で見たとおりの激しいシノ薮である。最後の最後で薮漕ぎならぬ薮泳ぎとでも言いたくなるような所を数十メートルも進んだだろうか、やれやれ脱出である。

|

|

|

||

| 最後のピーク | 最後の最後の激薮 | やれやれ脱出 |

穏やかな里の雰囲気を湛えた風景の向こうには、水張りを待ちわびている田を見下ろす城山の姿があった。

|

|

|

||

| 城山を望む | 同左 | 駐車地へ帰還 |

コメント投稿日:2009年04月22日 21:50

まっちゃん こんばんは。

城山周回お疲れ様でした。

駒乗り馬場からの下りは予想していた通り難しいように見えました。

やっぱ、私にはまだまだだな~。

前に板橋トンネルの北側から鞍部まで偵察に行った時、トンネルの直上にガードレールが見えました。

車の通れる旧道が通っているのだろうと思って上がったところが、藪化した狭い作業道でした。

あんなところ車は通れないように思うのですが、ガードレールって車のために設置するものですよねー。

あの時は全体藪っぽい雰囲気に、こりゃだめだ感を覚えてビビッてしまいました。

コメント投稿日:2009年04月23日 22:08

けむさん、こんばんは。

駒乗り馬場からの下りはなかなか骨っぽいルートでした。

トンネルまで大した比高ではないんですが、結構薮の奴らのほうが気合い入ってて(^^;

でも、けむ師匠なら全然OKな感じでしたよ。

トンネルの上の旧道は、昔車も通れたんですね。今は溝の跡だけが南へ延びていますが寂しげな雰囲気でした。

コメント投稿日:2009年04月24日 00:51

こんばんは。ちょっと出遅れてしまいました(^^;) 自分の分もこれからです…

と、城山。以前、歩かれていたんですね。07年ということは、まだコメントのやり取りを

始めさせていただく前だったでしょうか。いずれにせよ、昔の分と合わせて拝見しましたが、

2年の間にこんなにも贅沢な方に変わるなんて、なかなかないですよね。俄然、興味が

湧いてきました。もちろん、激ヤブは、お二人のようなヤブ山のスペシャリストさんたちに

お任せで…(^^)

まっちゃんさんを真似て、城山を南尾根から辿って、そのまま車道を歩いて戻るとか、

石ざき山をつなげなければ、まだ私にも手に負えるかなぁ、なんて思います。重要なのは、

来冬になっても読図をしっかり覚えているかどうか、なんですけどね(^^;)

コメント投稿日:2009年04月24日 21:55

Nonさんこんばんは。お忙しそうですね。

そうです。一度目に城山に登った時は今から考えるとかなり恥ずかしい程適当に歩いていました。もっとも小さな山ですからどうにかなっちゃいましたが。

読図はもうNonさん、充分スペシャリストですよ。

これからのシーズンはしっかり整備されたコースが中心になるので、必要に迫られて読図をする機会から暫く遠ざかりそうではありますが、山も季節なりにいろいろ楽しみ方があって良いですね。

自分は今年こそスカっとする夏山に行って見たいなぁと思っています。

まずは、目指せ男体山初登頂!です。